こんにちは、nyamoです!

スポーツを一生懸命頑張っているけど、なかなか上達しない…

今回はそんな悩みを持っている方におすすめの本を紹介します!

この本から学べることは、練習を行なう上での考え方です。

アスリートと一般人には練習を行なうときの考え方に大きな差があります。

この本の主人公である溝口和洋(やり投げ日本記録保持者)は、

「どのようにすれば上達できるのか?」を考えるセンスがずば抜けています。

溝口選手の思考を学ぶことで、スポーツが上達せずに悩んでいる方はきっとブレークスルーのヒントを得られるはずです。

では僕のおすすめの1冊【一投に賭ける】を紹介していきます。

【一投に賭ける】主人公の溝口和洋について

【一投に賭ける】の主人公である溝口和洋は、陸上競技の投擲種目であるやり投げの日本記録保持者です。

溝口選手が1989年に出した87m60cmの日本記録は、約30年たった2020年現在でも未だ破られていません。

しかもこの記録は当時世界歴代2位の記録でした。(世界歴代1位は87m66cm)

一般的に投擲種目は、欧米人に体格で劣る日本人には不向きと言われています。

溝口選手の身長は180cm。

やり投げの選手としては小柄ですが、自らがやり投げの為に考えたウエイトトレーニングで強靭な肉体をつくり、やり投げの繊細な技術を身につけ世界のトップと対等に渡り合いました。

練習は毎日12時間ほどしていたそうです。

一線を退いたあとはパチプロとして生計を立てながらハンマー投げ金メダリストの室伏広治を指導し、世界レベルの選手へと育て上げたとんでもない経歴もあります。

【一投に賭ける】について

この本はもちろんノンフィクションです。

ノンフィクション作家の上原善広が溝口選手を20年近くにわたって取材し、溝口選手の視点から見た一人称で書き上げました。

溝口選手のことを世に伝えたいと、徹底的に時間をかけ取材をしたからこそできた表現方法です。

本書の形としてはゴーストライターが聞き書きをする即物的な自叙伝に近いと言えます。

【一投に賭ける】は2016年にミズノスポーツライター賞の優秀賞を受賞しています。

【一投に賭ける】から学ぶアスリートの思考

【一投に賭ける】では、溝口選手の練習の取り組み方や考え方が詳細に学べます。

アスリートと一般の多くの方の思考回路には大きな違いがあります。

その違いを学んで理解することで、あなたのブレークスルーのきっかけが得られるかもしれません。

この項ではアスリートと一般人との思考の違いについて解説し、本文中から印象的な部分を一部紹介します。

アスリートと一般人の思考の違い

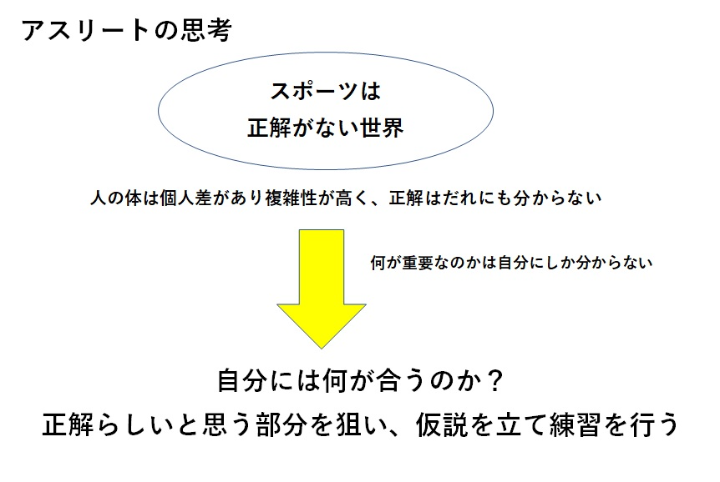

まずはアスリートの思考について解説します。

下記の図を見て下さい。↓

アスリートの思考とは、正解がない世界で自分に合うものを探求する思考です。

人の体は個人差があり複雑性が高いものです。

よって本当に何が重要かは自分自身にしか分かりません。

自分には何が合うのか?

正解らしいと思う部分を狙い、自ら仮説を立て、トライ&エラーを繰り返して探求を続けていきます。

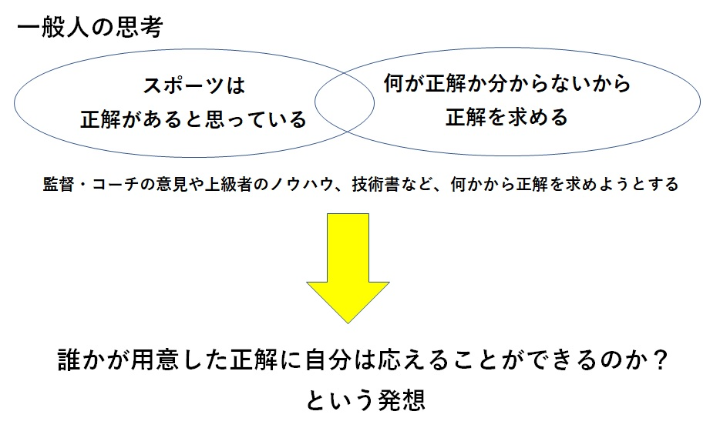

一方で一般の多くの方の考え方は以下の図のようになります。↓

一般の人の多くは、何か問題があるときに正解があると思い正解を求めます。

自分では正解が分からないので、監督やコーチのアドバイスや技術書、上級者のプレーなど、何かに正解を求めます。

しかし、誰かが出した正解をもとに練習を行なうことは、誰かが用意した正解に応えようとしているだけです。

人間の体は個人差があり複雑性が高いので、自分に何が合うかは自分自身にしか分かりません。

具体的な例を出して説明します。

例えば一冊のトレーニング書を買って、そこに載っている練習メニューを取り入れたとします。

そのとき一般の多くの人は、トレーニング書の説明を読み、意識する所や重要な点を本の通りに再現しようとします。

そして本の説明どおりにトレーニングができないと「自分は間違っていて、ちゃんとできていない」というように考え修正を繰り返します。

しかしアスリート思考の人は違います。

トレーニング書の内容は知識として取り入れますが、何が重要なのかは自分で決めます。

トレーニングの大まかなやり方は本から学びますが、自分の競技にとって重要な点を考え、「このように行えば上達するのではないか?」と仮説を立てアレンジを加えたり、意識する部分を変え、自分に合った方法を探します。

つまりアスリートの思考とは、

人間は複雑性が高く、スポーツの世界に正解はないので、自分に合った正解らしかろう部分を自分で探し、競技を探求していく思考です。

一般の多くの人は誰かが出した正解に応えることで、自分が上達できるのかを試しているだけ、ということになります。

溝口選手は「世の中の常識を疑え」と言っています。

これは誰かが決めた常識は、必ずしも自分にとって当てはまるものではないという意味です。

アスリートと呼ばれる人間は、世の中の常識を疑って自分自身で何が重要かを考える人たちです。

溝口選手の思考はまさにアスリート思考そのもので、【一投に賭ける】の作中では溝口選手の競技に対する深い考察を体感することができます。

ここまで述べてきた「アスリートと一般人の思考の違い」は、僕が尊敬するアスリートの一人である為末大さんの言葉や、今まで出会ってきた多くのアスリートたちの考えを参考に書いています。

参考文献:為末大学 正解がある世界・ない世界

溝口選手の思考が分かる文章の一部を紹介

ベンチプレスは全身運動

中略~

ベンチは通常、大胸筋を鍛えるものと捉えているが、こんなのはべつに意識しなくても大胸筋に効く。だから全身運動であるやり投げに応用するために、ベンチをやるときは特に背中、手のグリップ、さらに足先まで意識して行わなければならない。こうすることで手先から足先までの末端同士がつながり、初めてベンチプレスが全身運動となる。

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

スクワットは上半身を意識する

中略~

まずシャフトを、肩ではなく首の後ろに置く。

これは通常よりも上に位置しているため、高重量だと首が痛いが、こうしないと肩が動かせない。それから肩を上げて、背中の上部をキメる。

「肩を上げる」と言ったが、上にではなく、後方に引く感じで上げる。

ただし僧帽筋は使わない。肩甲骨の間にある筋肉を意識する。必ず手のグリップは力を入れて握る。これもまた、やりを担いで助走するときの上半身のトレーニングになる。

やり投げの助走は、上半身と下半身が別々に動いている。上半身はやりを担いで固定されているが、下半身は全力疾走しているのだ。

だから上半身、下半身が別々に動くよう意識するトレーニングが必要となるので、スクワットでもそれを意識する。そこまでできたら、スクワットを始める。

足は自然に外向きにして、ヒザを前に出してしゃがむ。

普通、スクワットのときはつま先よりヒザが前に出ないように注意するコーチや教則本があるが、それは無視していい。

そしてガッと、ヒザを締めながら挙げる。やり投げでのフィニッシュ時の「ため」のときは大腿筋の外側を使うが、蹴るときは内側を使うからだ。またこうすることでつま先、つまり拇指球に自然に重心が乗る

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

左右非対称のスパイク「ミゾグチ」

中略~

現在、やり投げの多くは、この左右の長さが違うスパイクを履いているが、これは私が世界で初めて使ってから広まった。

海外でこの左右非対称のミズノ製スパイクは、「ミゾグチ」と呼ばれている。

中略~

またやり投げ用スパイクには、紐の部分にベルトが巻かれている。

これは短距離よりも衝撃が強いので、足が靴の中でずれないようにするためだ。

これも当初は足の甲の真ん中辺りあったのを、さらに後部にずらして、足の甲の付け根部分に付け直してもらった。

これも世界では「ミゾグチ・ライン」と呼ばれている。

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

さらに究極の技術で残されていたのは、「頭の反動」である。

中略~

最後の段階として、顔を投てき方向ではなく、ガッと左に向けることで、その反動を使うのだ。

つまり傍目から見れば「素人投げ」に戻ることになる。

しかしその内実は、「もはや使える反動は頭だけ」ということを意味している、究極の技術でもあった。

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

セックスの動きもやり投げに応用できないか考えてきた

私はやり投げを始めたときから、正確には大学生になってやり投げのために生きることを決意したときから、日常生活もふくめ、全てをやり投げに結び付けてきた。

箸の上げ下ろしから歩き方まで、極端にいえばセックスしている最中でも、この動きをやり投げに応用できないかと考え続けてきた。

テレビで手のない障害者が、足で器用に目玉焼きを焼いているのを見て、これを応用できたら凄いことになると思って練習したこともある。

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

フォームを直すということは、型にはめるのと同じ

よく「フォームを直す」と言うが、これは間違っている。

投擲競技に限らず、全ての競技は全体の流れ、動きを見ながら指導することが重要で、フォームを直したりするとおかしくなる。

なぜなら「フォームを直す」ということは、「型にはめる」のと同じだからだ。型にうまくはめて、それで飛ぶならいいが、事実は逆だ。

新しいフォームを導入して記録が下がる選手は大抵、これに当てはまる。だから連続写真などは見ても意味がない。

動画もパッと見ることはあっても、じっくりと見たりはしない。その瞬間だけを見て直しても、「瞬間」の真似をしているだけだから、それでは記録は伸びない。

大事なのは選手自身の感覚だ。選手本人はもちろん、指導者ももっとそれを大切にした方が良い。

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

精神面の才能

「やり投げ選手にとって、必要な才能とは何か?」そう以前たずねられたことがある。私はそのとき、こう聞き返した。

「それは精神面のことか、それとも身体面のことか?」精神と身体は不可分であり、そのため両方の素質が必要となる。

精神面の才能とは、やる気があるとか、そんな基本的な話ではない。スポーツ選手にも、考える感性やセンスといったものが必要性になる。

それは簡単にいえば、「自分で考える力」があるかどうか、その考える方向は合っているのか、ということだ。

一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート

ここまで【一投に賭ける】の文中から一部を紹介しましたが、溝口選手の思考は自分で競技を探求するアスリートの思考であることが分かると思います。

この一冊には、溝口選手の天才的な考える力が文章になって詰まっています。

【一投に賭ける】を読んだら、あなたも溝口選手の思考を学ぶことができるので、その学びを活かして競技力にブレークスルーを起こせるかもしれません。

スポーツの上達に【一投に賭ける】をおすすめする理由 まとめ

スポーツがなかなか上達しない

【一投に賭ける】はそんな悩みを持つ方に是非読んでもらいたい1冊です。

その理由は、溝口選手の考えるセンスがずば抜けているからです。

本書で溝口選手は、精神面の才能とは「自分で考える力」がありその方向が合っているのか、だと言っています。

本書を読めば溝口選手の"上達の為に考える力"とそのセンスを感じることができます。

体格の小さい日本人が投擲種目で世界と渡り合うために行った”超人的な考えるトレーニング”を知ることで、きっとあなたにも新しい思考が生まれるはずだと僕は思います。

僕は【一投に賭ける】を、スポーツのバイブルとして多くの人に推奨したいと思ったので本記事を書きました。

僕は子供のころ、指導者に教えられた練習を一生懸命やる子供でした。

しかし本当に大切なことは、教えてもらったことを頑張って練習することではなく、教えてもらったことをもとに、自分で考え、自分に合うよう工夫して練習することです。

もしタイムスリップできるなら、小学生のときの自分に教えてあげたい。

そうすれば幼いころからもっとスポーツの競技力が向上していたかもしれません。

この本からはその考え、工夫するセンスや才能が学べます。

是非スポーツの上達に停滞を感じている方は読んでみてくだい。

もちろん読み物としても本当に面白い1冊です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

【その他の人気記事】

コメント